「税理士は独立開業しても食えない」なんて言わせない!食える税理士になるためのポイント

独立開業をお考えの方に役立つ資料ダウンロード

難関国家資格を取得し、専門知識と実務力を備えた税理士であっても、独立開業後の厳しさを語る声は少なくありません。

なぜそのような現実があるのでしょうか。本当に独立税理士は「食えない」のでしょうか。

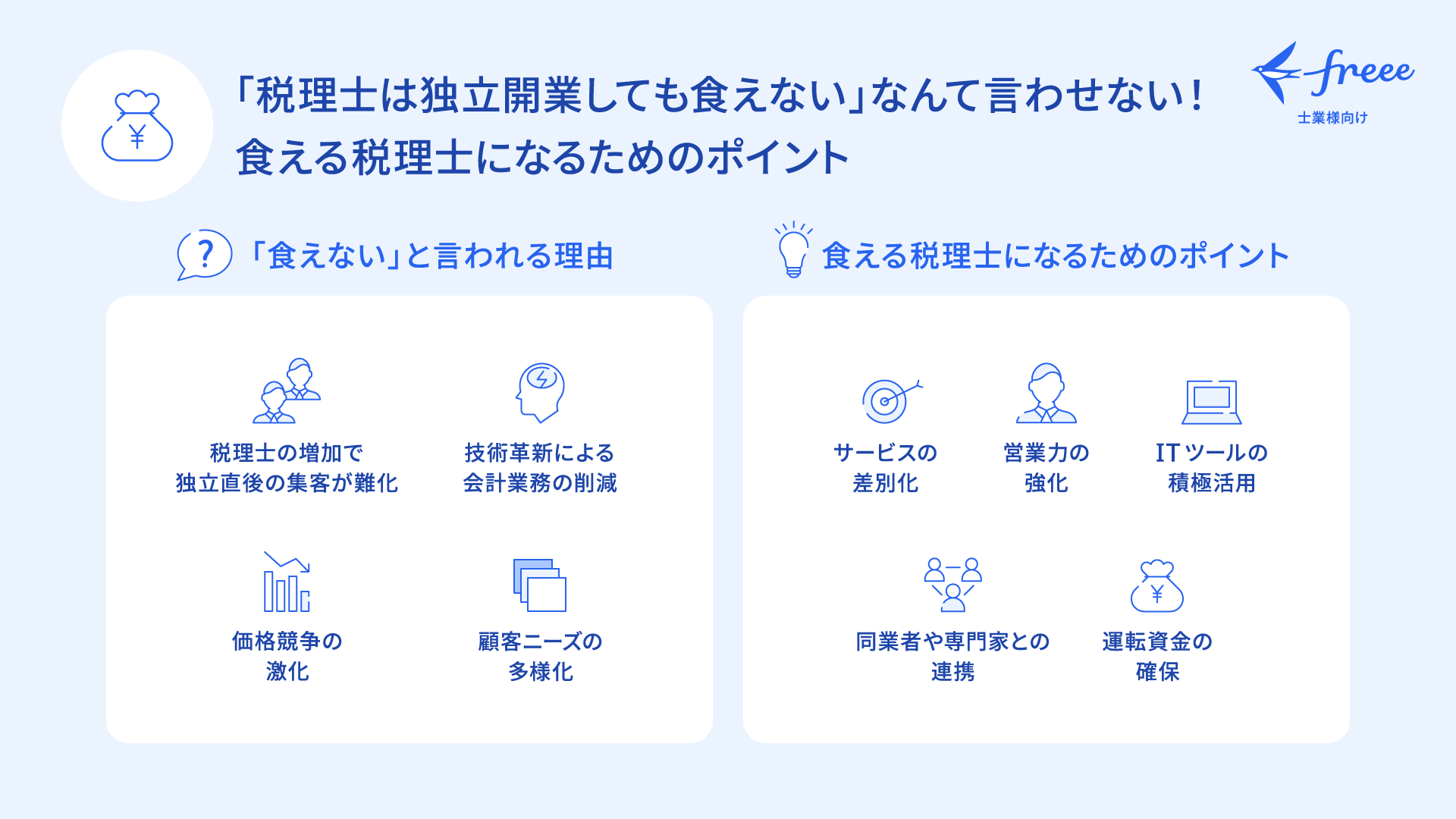

この記事では、税理士が「食えない」と言われる理由を業界の現状や経済環境、顧客ニーズの変化から解説し、「食える税理士」になるためのポイントも紹介します。

目次[非表示]

- 1.「税理士は独立開業しても食えない」と言われる理由とその背景

- 1.1.税理士の増加で独立直後の集客が難化

- 1.2.技術革新による会計業務の削減

- 1.3.価格競争の激化

- 1.4.顧客ニーズの多様化

- 2.独立した税理士は本当に食えないのか?実態を解説

- 2.1.独立初期は低年収になりやすい

- 2.1.1.独立初期の成功例・失敗例

- 2.1.2.高付加価値サービスでの差別化で稼ぐ税理士へ

- 2.1.3.顧問先に寄り添う継続的な支援を目指す

- 2.1.4.集客を怠ると後続に抜かれることも

- 2.1.5.低価格路線に走らない

- 3.食える税理士になるために押さえておきたいポイント

- 3.1.営業力の強化

- 3.2.サービスの差別化

- 3.3.ITツールの積極活用

- 3.4.同業者や専門家との連携

- 3.5.運転資金の確保

- 4.現実を正しく知り、自分なりの戦略で独立を目指そう

「税理士は独立開業しても食えない」と言われる理由とその背景

「独立開業しても食えない」という話は士業全般にありますが、特に税理士業界ではAIの進展などで環境変化が激しく、「食えない」と言われる要因となっています。以下、主な理由を整理します。

税理士の増加で独立直後の集客が難化

税理士の登録者数は増加しており、2000年度の約6.5万人から2021年度以降は8万人を超えています。一方、主な顧客である中小企業は1999年の約480万社から2021年には約336万社へ減少しています(※1)(※2)。

また、税理士には定年がなく、高齢の税理士も多いのが現状です。2014年の調査では、60代以上が全体の過半数、1割が80代でした(※3)。

既に顧客基盤を持つベテラン税理士が契約を維持しているため、新規独立税理士が顧客を獲得するチャンスは年々減少していると言えます。

関連記事:「 税理士が独立開業するのに適したタイミング(年齢)はある? 」

(※1)中小企業庁|2020年版中小企業白書

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b1_3_1.html

(※2)中小企業庁|中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公表します

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2023/231213chukigyocnt.html

(※3)日本税理士会連合会|学生向けパンフレット「税理士になろう」(令和5年9月作成)(PDF8/9)13ページ目

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/prospects/zeirishikai_pamph_R509.pdf

技術革新による会計業務の削減

クラウド会計やAI、RPAの登場により、定型的な会計業務の自動化が急速に進んでいます。

クレジットカードや預金口座、キャッシュレス決済の履歴取り込み、領収書などの証憑書類のAIによる自動仕訳の精度・スピードも大幅に向上しました。

これらの技術進展により、記帳代行や月次決算、月次報告など、従来の主要な収益源だった業務へのニーズは今後さらに減少していくと考えられます。

価格競争の激化

独立した税理士が、老舗事務所や既存の競合と同じ土俵で戦うのは簡単ではありません。

そのため、価格競争に頼りがちですが、これも「食えない」大きな要因です。

特に記帳代行や給与計算、法人税申告などの定型業務は業界全体で単価が上がりにくく、低価格で受注し続けると利益が圧迫され、経営が行き詰まります。

顧客ニーズの多様化

制度改正や経済の変化、技術進化などにより、中小企業の経営環境や経営者の悩みも複雑化しています。

税理士に求められるサービスも、インボイス制度など新税制対応だけでなく、IT導入支援、補助金・融資サポート、事業承継や相続対策、中長期経営計画の策定など、多岐にわたります。

こうした変化に対応できなければ顧客満足度は下がり、契約も長続きしません。その結果、「食えない税理士」になるリスクが高まります。

独立した税理士は本当に食えないのか?実態を解説

それでは、税理士は本当に「独立しても食えない」のでしょうか。

実際はそうとは限りません、戦略をもって臨めばチャンスはたくさんあるのです。

独立初期は低年収になりやすい

令和3年経済センサス活動調査によると、税理士事務所の平均売上は約4,132万円です。ここから平均費用を差し引いた税理士個人の年収は、独自試算で約1,000万円となり、「食えない」とは言い切れない水準です。

しかし、独立直後にこの平均売上を実現するのは難しく、顧問契約によるストック型収入は徐々に積み上がるため、独立当初は年収が低くなる時期があります。顧問先ゼロからのスタートや、知名度・信頼の蓄積がないことが理由です。

この厳しい初期の状況が「税理士は食えない」というイメージにつながっています。独立後は、軌道に乗るまで2〜3年ほどの期間を見込む準備が必要です。

より詳細な年収シミュレーションは以下の記事に掲載しています。ぜひ参考にしてください。

関連記事:「 税理士が独立開業後の年収はどのくらい? 」

独立初期の成功例・失敗例

独立初期は「食えない」と言われがちな時期ですが、すべての税理士がそうなるわけではありません。限られたリソースを戦略的に活用し、短期間で事務所を軌道に乗せているケースもあります。一方で、事業を継続していれば自然と顧問先が増えるほど、競争が穏やかな業界でもないのが実情です。

ここでは、独立初期における成功と失敗の典型的なパターンを紹介します。

高付加価値サービスでの差別化で稼ぐ税理士へ

まずは成功例から紹介します。

税理士が増え続ける中、早期に差別化を図るには、特定の業種や業務に特化した高付加価値サービスの提供が有効です。

例えば、医療・介護・建設業など特定業種向けの経営支援、不動産管理、相続・事業承継・M&A特化などが挙げられます。

特化することで、必要とする顧客に見つけてもらいやすくなり、専門性やサービスの質も高まります。質の高いサービスが次の顧客獲得につながる好循環も生まれます。

顧問先に寄り添う継続的な支援を目指す

特定分野に特化しなくても、着実に顧問契約を増やし、経営者に寄り添いながら長く支援することで安定した収入が得られます。

信頼関係を築くことで紹介による顧客獲得や、経営や家族の変化に応じた新たな相談、高報酬案件を得る機会も増えます。

大切なのは、上から目線でなく、経営者の悩みに寄り添うパートナーでいることです。知識の研鑽や、他の専門家とのネットワーク構築も信頼関係の維持に役立ちます

集客を怠ると後続に抜かれることも

「食えない税理士」になりやすい失敗例としては、集客を甘く見てしまい、待ちの姿勢で構えてしまうことが挙げられます。

中小企業の経営者に選んでもらうには、自らの強みや契約による利点を積極的に発信することが今や不可欠です。

それをせずに待っていては、誰の目にもとまらないおそれがあります。

たまたまうまく顧客を獲得できたとしても、集客部分が弱いままだと、集客に積極的な後続の同業者に新規顧客をすべて奪われることもあるのです。

関連記事:「 開業税理士がブログで集客するための記事テーマの選び方 」

関連記事:「 開業税理士がブログで集客するためのSEOのポイント 」

低価格路線に走らない

独立初期から低価格による差別化を図ることも、失敗しやすいケースです。

一見、知名度向上に効果的に思えますが、価格を下げすぎると手間ばかり増えて利益が出ず、経営を圧迫します。

人件費に余裕がなければスタッフにも負担がかかり、ノウハウも蓄積されません。

仮に顧問料を上げて顧問先が減っても、売上は維持でき、より高単価の顧客に集中する余裕が生まれます。

その結果、サービス品質の向上と顧客満足につながり、持続的な成長が可能です。

食える税理士になるために押さえておきたいポイント

それでは最後に、食える税理士になるために、特に重要な5つのポイントを整理します。

営業力の強化

かつての税理士は、「看板を掲げれば自然と顧客が集まる」と言われていましたが、今は競争が激化しており、顧問先を獲得するには、自らの価値をアピールできる「営業力」が不可欠です。

営業手法にはいろいろなものがありますが、今の自分自身の状況に合った手法を選ぶことが大切です。

営業に自信がない方や、どの手法が自分に合うか分からない方は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:「 開業直後でも取り組みやすい税理士・会計事務所の営業手法とは? 」

関連記事:「 開業税理士が新規顧客を獲得するために必要な営業ツール 」

サービスの差別化

競争が激化する中で、「どの事務所でもできる業務」だけでは経営者に選ばれにくくなっています。

勝ち残るためには、サービスの特徴や専門分野、経営支援のスタンスなど、自身の強みを明確に打ち出すことが重要です。

そのためには、事務所ホームページの活用が有効です。また、アクセスの良さや相談しやすい空間も、選ばれる理由となります。

サービス面・立地面の両方から差別化を図る具体的な方法は、以下の記事をご覧ください。

関連記事:「 開業税理士のホームページに掲載すべき内容とポイント 」

関連記事:「 税理士の開業場所に適した立地とは 」

ITツールの積極活用

現在の税理士業界では、ITへの対応が大きな差を生む要素となっています。

電子帳簿保存法など税務上の対応だけでなく、顧問先の業務全般の効率化を目的としたIT導入支援が期待されているためです。

業界全体として高齢化が進む中、若手や中堅税理士がITに強みを持てば、それ自体が差別化の要素になります。IT活用の対応力は、今や選ばれる税理士にとって必須条件です。

同業者や専門家との連携

中小企業の課題は複雑化しており、税務の知識だけでは対応しきれないことも増えています。たとえば、法務や労務に関する相談、相続や事業承継、M&Aなど、税務以外の領域に関するニーズにも応えるには、他の専門家との連携が不可欠です。

また、新しい税制に対応するには、税理士同士のコミュニティを活用することも有効といえます。同業者との人脈やつながりを広げることで、独立後の自身の限界を補い、業務の幅を広げることにつながるでしょう。

開業時に築くべき人脈については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:「 成功する開業税理士の人脈づくりのコツと注意点 」

関連記事:「 税理士コミュニティとは|開業税理士が活用できるコミュニティを紹介 」

運転資金の確保

税理士は独立してすぐに安定した収入が得られるとは限りません。

しかも、独立には、税理士登録や事務所の家賃、会計ソフト代、広告宣伝費、研修費など、思いのほか出費がかさむものです。

そのため、独立する前に少なくとも3ヶ月から半年分の運転資金を事前に準備しておくようにしましょう。

開業前に準備すべき運転資金の具体的な内訳と目安、融資を申し込む際の選択肢については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:「 税理士が開業するときに必要な資金は? 」

関連記事:「 開業税理士が融資を受ける際の融資元の選択肢とは 」

現実を正しく知り、自分なりの戦略で独立を目指そう

この記事では、「税理士は独立しても食えない」と言われる理由と、その実態について解説しました。たしかに、独立開業直後は顧問先の確保や収入面で苦労するケースもありますが、それだけで「食えない」と結論づけるのは早計です。

業界の変化や顧客ニーズを正しく捉え、営業力の強化、サービスの差別化、IT対応、他士業との連携といった戦略を持てば、活路は十分にあります。自分の強みとリソースを見極めた上で、自分らしい経営スタイルを築くことが、安定的に「食える税理士」への第一歩です。

なお、freeeでは税理士の独立開業を目指す方に向けて、集客方法や開業後の目標設定など開業準備に必要な情報を全てまとめた「事務所開業ハンドブック」を無料で提供しています。独立開業を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

独立開業をお考えの方に役立つ資料ダウンロード