税理士バッジとは?着用義務や紛失・損壊時の対応も解説

税理士登録・独立開業に役立つ資料ダウンロード

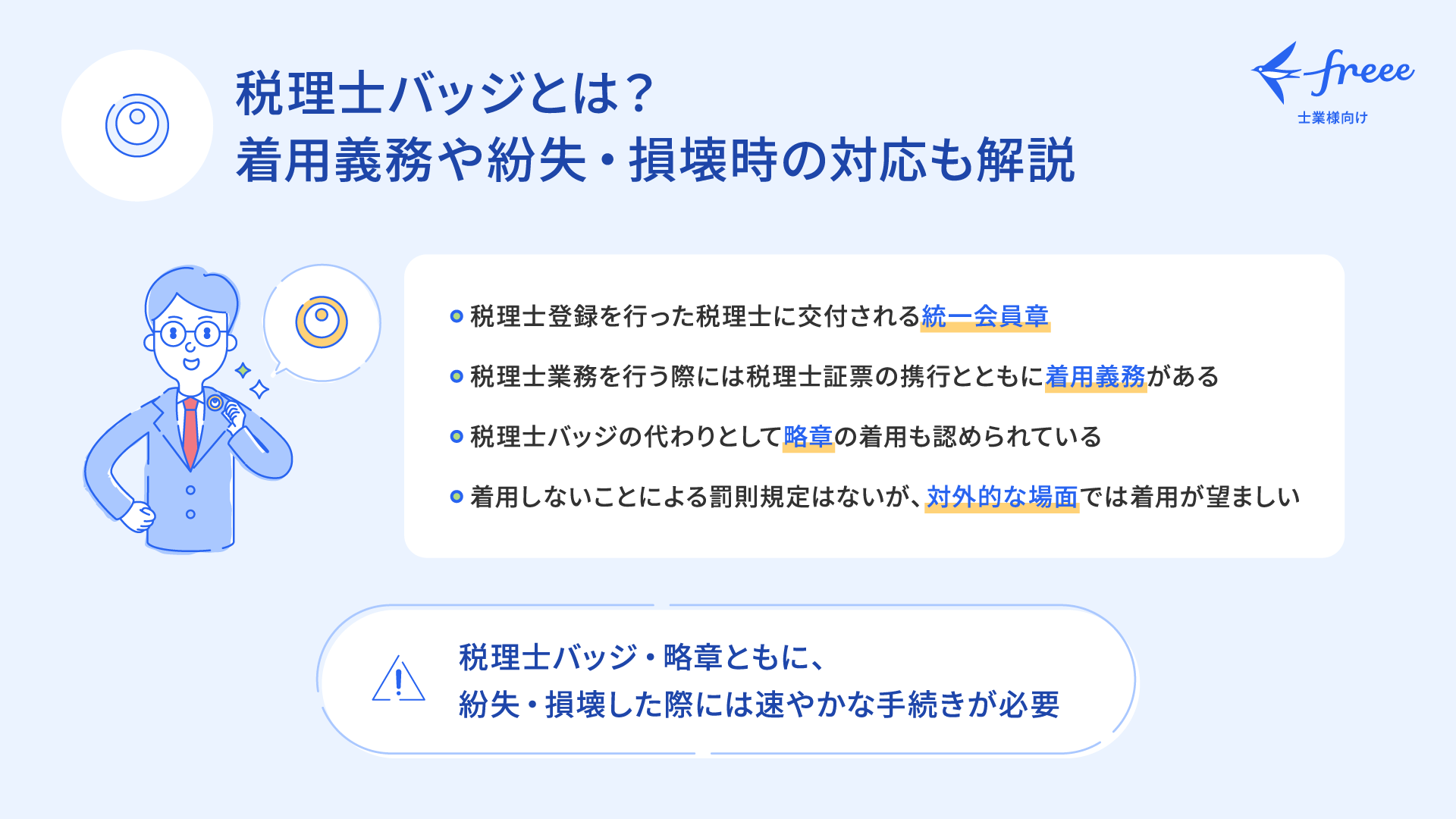

「税理士バッジ」は、税理士登録を行った税理士のみに税理士会から交付されるバッジです。同時に交付される「税理士証票」とともに、税理士であることを対外的に示すことのできるアイテムとなります。

この記事では、税理士バッジのデザインの意味や受け取れるタイミング、その着用義務や税理士バッジとよく似た「略章」との違い、さらに紛失・損壊時の具体的な手続きについて解説します。

関連記事:「 税理士証票とは?有効期限や更新の手続きも解説 」

関連記事:「 税理士証票交付式(税理士証票伝達式)とは? 」

目次[非表示]

税理士バッジとは

税理士バッジとは、日本税理士会連合会への税理士登録を行った税理士に交付される「統一会員章」です。スーツの襟など見やすい場所に着用することにより、対外的に税理士であることを示す役割を果たします。

税理士バッジの裏面には、交付した税理士を特定できる通し番号などが刻印されており、各税理士会では3年に一回程度、税理士バッジを紛失していないかどうか、税理士証票とともに、その現物確認が行われます。そのため、管理には十分な注意が必要です。

税理士バッジの意味

税理士バッジの始まりは、1956年(昭和31年)の税理士法の改正となります。同改正では、税理士業務を行う際には必ず税理士登録をし、税理士会に入会しなければならない「強制入会制」が導入されました。この制度の導入に伴い、日本税理士会連合会が制定したものが税理士バッジです。

税理士バッジのデザインは、以下のようになります。(※1)

(※1)(画像出典)日本税理士会連合会|税理士制度

https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/

税理士会によっては、近年では以下のような白っぽい色のバッジが交付されることもあります。(※2)

※2)(画像出典)近畿税理士会|税理士とは

https://www.kinzei.or.jp/search/accountant

税理士バッジのマークは、外縁の円は日本の「日」を表し、「日とともに進行(隆昌)する」という意味が込められています。

中央上部の花は「桜」であり、日本税理士会連合会によれば、日本の国花である桜を使用したものと説明されています。(※3)

桜は八重桜で、当時の大蔵省のシンボルとして使用されていたことが理由であると説明する税理士会もあります(※4)

(※3)日本税理士会連合会|統一会員章

https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/system/

(※4)北海道税理士会|税理士バッジの由来

https://www.do-zeirishikai.or.jp/about/

税理士バッジを受け取るタイミング

税理士バッジは、税理士登録後、所属税理士会の証票交付式(伝達式)で、税理士証票とともに交付されます。なお、希望者は後日、有料で略章(一回り小さな税理士バッジ)の貸与を受けることも可能です。

税理士バッジの着用義務

税理士バッジは、単なる装飾品ではなく、税理士としての資格と責任を示す公式の会員章です。そのため、着用に関しては一定のルールが定められています。

税理士バッジに着用義務はあるか

税理士バッジは、税理士会綱紀規則(準則)(※5)などの会則において、税理士証票の携行とともに、税理士業務を行う際の着用義務が定められています。ただし、これに対して直接的な罰則はありません。

(※5)日本税理士会連合会 税理士登録の手引|税理士会綱紀規則(準則)第8条(PDF 48/51)44ページ目

https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/entry/howto/

税理士バッジの略章とは

税理士バッジの代わりとして着用が認められているのが「略章」です。

税理士会に申請することによって、正規の税理士バッジ(会員章)とは別に有料で貸与してもらうことができます。デザインは税理士バッジと同じで、サイズは一回り小さくなっています。東京税理士会の場合、略章の貸与には使用手数料として20,000円が必要になります。

税理士バッジは着けるべき?

税理士バッジは、実際には「紛失すると大変」「大切に保管しておきたい」などさまざまな理由から、日常業務ではあえてバッジを着けない税理士が少なくありません。着用しなかったことによる明確な罰則が設けられていないことも、着用を避ける一因といえるでしょう。

ただし、税理士法では、所属税理士会の会則を遵守することが義務づけられています。(※6)さらに、各税理士会では、無資格者による「ニセ税理士」への注意喚起をWebサイトなどを通じて行っており、「正規の税理士であれば税理士証票を携行し、税理士バッジを着用している」という旨のアナウンスを行っています。

この状況を踏まえると、税理士業務を行う際、少なくとも、来訪者の税務相談を受ける場面や、税務代理人として対外的な対応を行う場面、初めての相手と接する初回面談などでは、税理士証票の携行とあわせて、税理士バッジの着用を行うことが望ましいといえます。

(※6)税理士法第三十九条(税理士法 | e-Gov 法令検索)

https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237#Mp-Ch_4-At_39

税理士バッジを紛失・損壊した際の対応

税理士バッジは、税理士業務を行う際は常に着用することが求められています。そのため、紛失したり壊したりした際には、所属する税理士会で、遅滞なく手続きを行う必要があります。

税理士バッジを紛失した際の手続き

税理士バッジを紛失した場合は、所属する税理士会に再交付の申請を行う必要があります。

東京税理士会の場合は、「税理士会員章再交付願」を税理士証票とともに提出し、再交付には手数料として5,000円を支払います。(※7)

(※7)東京税理士会|バッジ(税理士会会員章)の紛失又は損壊の手続き

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/badge/badge/

税理士バッジを損壊した際の手続き

税理士バッジを損壊した場合も、紛失時と同様に、所属する税理士会に再交付申請を行います。

東京税理士会の場合は、「税理士会員章再交付願」と税理士証票に加えて、壊れたバッジも添付します。税理士バッジの再交付を受ける場合は、手数料として5,000円が発生しますが、状態によっては修理で対応してもらえるケースもあり、その場合は無料となります。(※8)

(※8)東京税理士会|バッジ(税理士会会員章)の紛失又は損壊の手続き

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/badge/badge/

税理士バッジの略章を紛失・損壊した際の手続き

略章もまた、紛失や損壊があった場合は、税理士会への届出が必要です。

東京税理士会の場合は、「税理士会員章略章亡失損壊届」を税理士証票とともに提出します。ただし、略章はあくまで税理士バッジ(会員章)の代わりであることから、「再交付手続き」をするかどうかは任意となります。義務があるのは、あくまで紛失や損壊の届け出のみです。

略章の再交付を希望する場合、東京税理士会では、貸与時と同じ20,000円の手数料がかかります。(※9)

(※9)東京税理士会|バッジ(略章)貸与及び紛失又は損壊の手続き

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accountant/certify/badge/badge2/

税理士の証である税理士バッジは大切に扱おう

この記事では、税理士バッジの意味や取得のタイミング、着用義務や略章、紛失・損壊時の対応などについて解説しました。

税理士バッジは、登録を受けた税理士のみに交付される統一会員章です。税理士としての資格を示す重要な証ですので、日頃から大切に扱うことが求められます。万が一紛失・損壊に気づいたときは、遅滞なく所定の手続きを行いましょう。

freeeでは、税理士が独立開業する上で必要な準備について全てを紹介している 「事務所開業ハンドブック」を提供しています。独立開業を検討中でしたら、ぜひご覧ください。

税理士登録・独立開業に役立つ資料ダウンロード