税理士の需要は今後どうなる?将来性と求められる働き方を解説

独立開業をお考えの方に役立つ資料ダウンロード

「税理士の仕事はいずれAIに代替されるのでは」「中小企業が減少すれば、顧客もいなくなるかもしれない」、こうした不安を抱える税理士や、将来を案じながら税理士を目指す方も少なくありません。

実際、AIやクラウド会計の普及、少子高齢化による市場縮小など、税理士業界には懸念材料がいくつもあります。業務の効率化が進む一方で、「税理士不要論」が語られることも増えてきました。

しかしその一方で、税理士にしか提供できない価値や、人にしか担えない役割も確かに存在します。

本記事では、税理士の需要が不安視される背景を整理しつつ、今後も求められる理由や、活躍の可能性が広がる分野、さらにこれからの時代に必要とされる働き方やスキルについて解説します。

目次[非表示]

税理士の需要が不安視される背景

まずは、税理士の需要が不安視される背景からみていきましょう。

AIやクラウド会計の普及

かつては、会計事務所が顧問先から紙の領収書やレシートを郵送してもらったり、定期訪問で書類を回収し、職員が手作業で会計ソフトに入力するのが一般的でした。 しかし現在では、クラウド会計やAI技術の進化により、こうした紙ベースの業務は急速に減少しています。銀行口座やクレジットカードの取引データを自動で取り込む「API連携」や、領収書を読み取って仕訳を生成する「AI-OCR」などがすでに広く活用され、作業の自動化が進んでいます。 その結果、「いずれ記帳代行や決算・申告といった業務が税理士に依頼されなくなるのではないか」といった不安の声も上がっています。

中小企業数の減少・少子高齢化

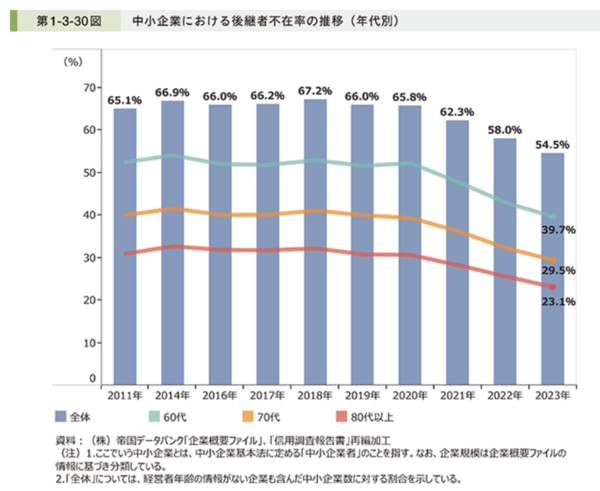

税理士の主要な顧客である中小企業は、1999年の約480万社から2021年には約336万社にまで減少しています(※1)(※2)。 また、中小企業では経営者の高齢化と後継者不在も深刻な課題です。後継者不在の割合は2018年をピークにやや改善しているものの、2023年時点でも約54.5%の企業が後継者を確保できておらず、そのうち92.3%の経営者は60代以上です(※3)。 こうした企業が廃業すれば、税理士の顧客基盤はさらに縮小します。 加えて、少子高齢化に伴い国内市場全体の縮小も進んでおり、税理士が支援する企業活動そのものの衰退が懸念されています。

(※1)中小企業庁|2020年版中小企業白書

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2020/chusho/b1_3_1.html

(※2)中小企業庁|中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公表します

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2023/231213chukigyocnt.html

(※3)(画像出典)中小企業庁|中小企業白書2024年版より

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b1_3_6.html

無料の税務情報が得られる時代背景

かつて税務に関する情報を得るには、顧問税理士や金融機関の担当者に相談したり、セミナーへの参加や書籍を通じて学ぶのが一般的でした。一定のコストや手間をかけなければ、専門的な知識にはなかなかアクセスできない時代だったのです。 しかし今では、SNSやYouTube、Webメディアを通じて、誰でも手軽に税務・会計の情報を得られるようになっています。検索すれば無料の解説動画や記事がすぐに見つかるため、「わざわざ税理士に相談しなくてもある程度は対応できる」と考える経営者も一定数いるでしょう。

それでも高まる税理士へのニーズ

技術の進展により業務の自動化が進む一方で、自動化できない役割や、税理士だからこそより良い対応が期待される場面が存在します。ここでは、税理士がこれからも経営者に求められ続ける理由やその役割を解説します。

税制・手続きの複雑化

税制は毎年改正され、新たなルールが次々に導入されています。 経営者は、その中から自社に関係する制度を見極め、正確に対応しなければなりませんが、これを毎年確実に行うのは現実的に困難です。 インターネット上の情報は便利ではあるものの、一般的な内容にとどまることが多く、自社の状況に正確に当てはめて活用するのは容易ではありません。 だからこそ、専門家である税理士による判断や、制度の適用に伴う具体的な支援が必要とされます。 特に、新規事業の展開を検討している企業や、税務・経理の専任者がいない小規模事業者にとって、税理士の存在は今後も大きな安心材料となるでしょう。

人間でなければできない判断・対応

技術の進歩により、記帳代行などの定型業務は自動化が進んでいます。 一方で、税務調査への立ち会いや新規事業に伴う税務相談、企業の成長段階に応じた節税提案などは、必ずしも正解が一つではなく、個別性の高い対応が求められます。 経営者の想いや企業の状況を丁寧にヒアリングし、総合的に分析したうえで、納得できる選択肢を提案する必要があります。時には、対話を通じて経営者自身が課題や改善点に気づけるよう導くことも重要です。 このような高度な判断力と信頼関係に基づく支援は、人間にしか担えない領域です。 中小企業の経営者にとって最も身近な相談相手として、税理士の価値は今後さらに高まるでしょう。

特化分野での活躍の幅

時代のニーズに応じて、特定分野に強みを持つ税理士への需要も高まっています。 たとえば相続税は、高齢化の進行により被相続人の増加が見込まれるうえ、2015年の基礎控除改正以降は課税割合が倍増しており(※4)、ニーズは確実に増加しています。 そのほかにも、国際税務、事業承継、M&A、医療・福祉分野の支援など、専門知識が求められる分野では税理士の活躍が期待されています。 高度な税務対応に加え、語学力やITスキル、特定業界の知識を強みにすれば、他の税理士との差別化にもつながります。こうした専門性を持つ税理士は、今後も高い需要を維持していくでしょう。

(※4)国税庁|令和5年分 相続税の申告事績の概要(PDF3/5)2ページ目

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf

今後求められる税理士像と働き方の変化

技術や環境の変化に伴い、税理士には時代に対応できる、新たなスキルや働き方が求められます。ここでは、これからの時代に適応する税理士像について解説します。

ITやクラウドツールの活用

これからの税理士には、単純作業をAIやITツールに任せ、限られた時間を付加価値の高い業務に振り分ける姿勢が求められます。 業務を効率化しつつ、データ分析や経営提案など「経営のためのサービス」へと役割をシフトしていくことが、今後の基本的な方向性です。 逆に、効率化に取り組まなければ単純作業に時間を奪われ、高付加価値業務に対応できず、他の先進的な事務所に後れを取るリスクもあります。 特に税理士業界では高齢化が進み、ITに苦手意識を持つ人も多い中、若手や中堅の税理士がITスキルを強みにできれば、それが事務所の差別化や信頼獲得につながります。

freeeではfreee会計はもちろん、freee会計と連携させることで顧問先からの証憑回収の負担を軽減できる「 freeeカードUnlimited 」など様々な製品でこれからの税理士・会計事務所をサポートしていきます。

経営パートナーとしての立ち位置

技術の進化により、記帳代行や給与計算、月次決算の報告といった従来のサービスだけでは、経営者の満足を得にくくなっています。 一方で、経営者は今も変わらず信頼できる相談相手を必要としています。税理士は士業の中でも経営者と接する機会が多く、最も身近な専門家といえる存在です。 そのため、経営計画の支援や資金調達、財務戦略、後継者の育成など、税務以外の分野でも貢献できる余地があります。 たとえ税理士だけでは対応できない分野であっても、他士業との連携によりワンストップ支援を実現できれば、「まずはあの先生に相談しよう」と思ってもらえる存在、いわゆる“ファーストコール”の立ち位置を築くことができます。 このように「経営パートナー」としての地位を確立できれば、税理士としての活躍の場はさらに広がっていくでしょう。

コミュニケーション力や提案力

今や誰でもインターネットで専門情報を得られる時代となり、単に知識を伝えるだけでは顧客の満足は得られません。 今後の税理士には、知識だけでなく「話を聴く力」や「課題を見つけ、提案する力」が求められます。 まずは経営者の話にじっくり耳を傾け、背景や意図をくみ取りながら課題を整理することが重要です。経営者自身が気づいていなかった視点や想いを言語化して伝えられれば、大きな価値を提供できます。 そのうえで、最適な選択肢をわかりやすく提示できれば、「相談してよかった」と感じてもらえるでしょう。 こうしたコミュニケーション力と提案力を兼ね備えた税理士こそが、今後も選ばれ続ける存在となります。

変化に対応できる税理士は今後も求められる

AIの進化や中小企業の減少、情報のオープン化などの背景から、「税理士の需要は今後減っていくのではないか」と不安を抱くのは無理のないことです。

しかし、税制の複雑化は年々進んでおり、個別の専門分野における支援のニーズはむしろ高まっています。定型的な業務の多くが自動化されていく中でも、専門性と人間力を兼ね備えた税理士への期待は、今後も変わらず強く残り続けるでしょう。

今後も選ばれる税理士であり続けるためには、ITやクラウドツールを積極的に活用して業務を効率化するとともに、経営者のパートナーとして多角的な支援を提供する姿勢が求められます。

時代が求める役割と、自身が提供できる価値を常に意識することにより、変化に柔軟に対応しながら活躍し続ける税理士になれるはずです。

freeeでは、税理士が独立開業する上で必要な準備について全てを紹介している 「事務所開業ハンドブック」を提供しています。独立開業を検討中でしたら、ぜひご覧ください。

独立開業をお考えの方に役立つ資料ダウンロード