税理士職業賠償責任保険とは?補償されるケースや保険料を解説

事務所の組織改革に役立つ資料ダウンロード

税理士は、税務の専門家として税務申告や税務相談に対応する一方、ミスによって高額な損害賠償責任を負うリスクがあります。こうした万が一に備える制度が「税理士職業賠償責任保険」です。

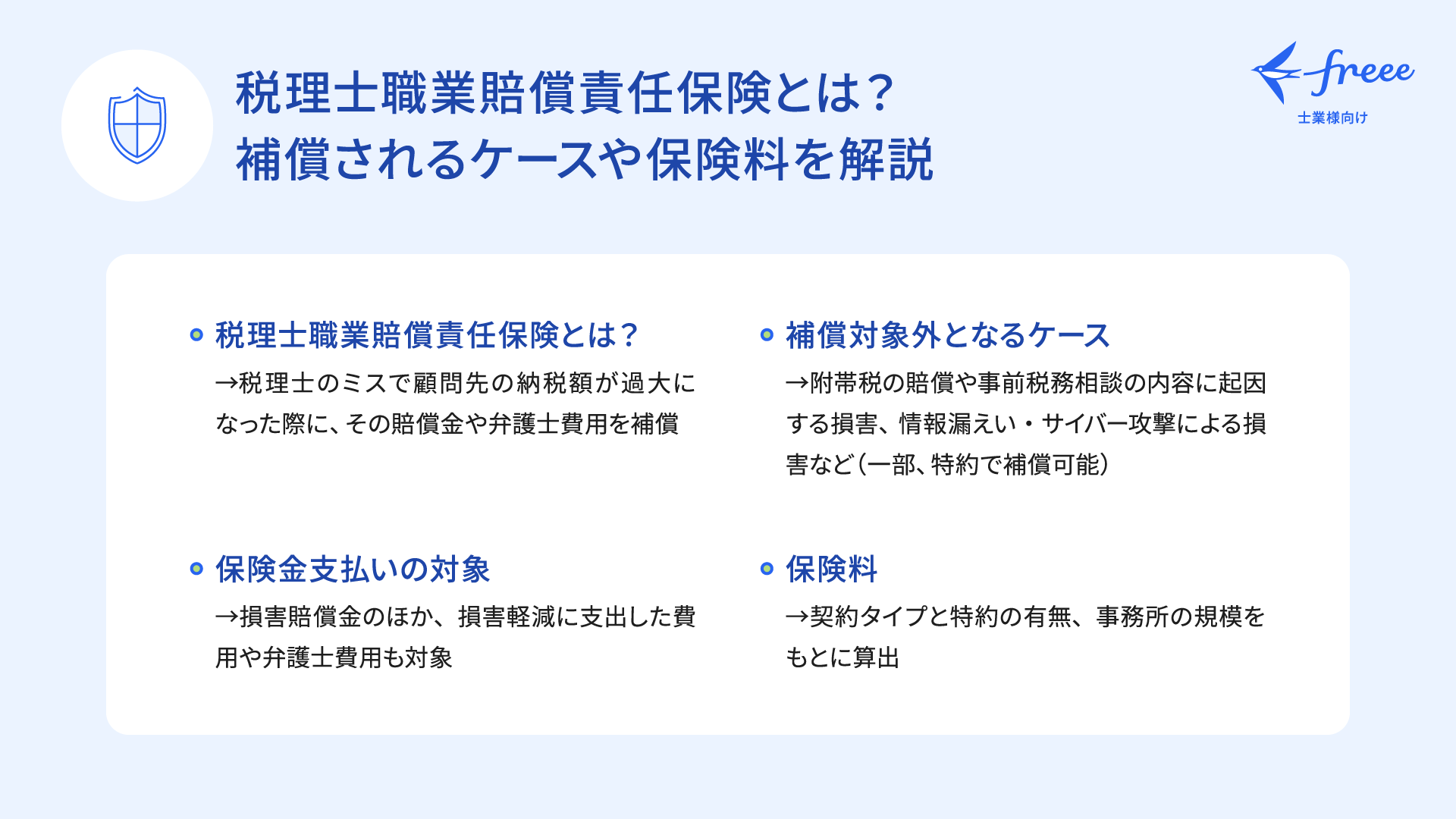

この記事では、税理士職業賠償責任保険の概要や補償されるケース、保険料の目安、さらに任意加入できる特約の内容までわかりやすく解説します。

目次[非表示]

税理士職業賠償責任保険とは

税理士職業賠償責任保険とは、税理士資格に基づく業務にミスがあって法律上の損害賠償責任を負った場合に、その賠償金や弁護士費用などを補償する損害保険です。

複数の引受保険会社による共同保険であり、その契約は、日本税理士会連合会を保険契約者、税理士や税理士法人を保険加入者とする団体契約となります。契約期間は毎年7月1日からの1年間で、更新により継続が可能です。

日本税理士会連合会を契約者とする団体保険には、ほかにも「会計参与賠償責任保険」があります。

こちらは会計参与を務める税理士や税理士法人向けのもので、本記事で解説する「税理士職業賠償責任保険」とは別契約となります。

保険区分 | 対象 |

税理士職業賠償責任保険 | 税理士法上の業務(独占業務、付随業務など) |

会計参与賠償責任保険 | 会社法上の会計参与の業務 |

税理士職業賠償責任保険で補償されるケースとは

税理士職業賠償責任保険には主契約と、主契約をベースに任意で加入する特約があります。まずは、主契約から見ていきましょう。

補償されるケース

税理士職業賠償責任保険で補償されるケースは、特例適用の失念などによりクライアントの納税額が過大となり、法律上の賠償金を支払うことになったケースになります。

日本税理士会連合会によれば、保険の支払い事例として多いものに、消費税の簡易課税制度の選択届・不適用届の提出忘れや、所得拡大税制の適用忘れ、小規模宅地等の適用忘れなどが挙げられています。こうした場合、クライアントの納税額は本来納める税額よりも過大となり、税理士に対する賠償請求が行われる可能性があります。これらのケースで実際に法律上の賠償金の支払いが生じた際に、その賠償金や弁護士報酬などの諸費用が補償対象となります。

保険金の支払額は主契約タイプ(1型~7型)によって異なり、請求1件につき500万円から3億円です。

主契約タイプ | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 6型 | 7型 |

1請求につき | 500万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 |

保険期間中の | 1,000万円 | 2,000万円 | 6,000万円 | 1億円 | 2億円 | 4億円 | 6億円 |

上記のとおり、複数の賠償案件があっても、保険期間中の支払限度額は各タイプの倍額(1,000万円〜6億円)です。税理士法人の場合は「支払限度額×社員税理士の数」(最大20億円)が上限となります。

保険金支払いの対象

税理士職業賠償責任保険において保険金支払いの対象となるのは、法律上被害者に支払うべき損害賠償金と、損害の軽減や損害賠償への対応にかかった費用などの関連費用です。関連費用には以下の項目があります。

- 弁護士報酬などの争訟費用

- 他人から損害賠償を受ける権利の保全やその行使のために支出した費用

- 損害の発生・拡大の防止のために支出した費用

- 賠償金支払いがなかったとしても賠償責任がないことが判明する前に緊急的に支出した損害の防止軽減のための費用

- 引受保険会社への協力のために支出された費用

損害賠償金に対して支払われる保険金は、損害賠償金から免責金額30万円を差し引いた額のうち、契約タイプごとの限度額となります。

関連費用については原則として、前述の支払い上限額の枠外で全額支払いの対象になります。ただし損害賠償金の額が保険金の支払限度額を上回っている場合、「支払限度額/損害賠償金」を乗じて計算されます。つまり、損害賠償金の額が保険金の支払限度額を上回る場合には、その関連費用もまた全額補償されないこととなります。

補償の対象外となるケース

次の理由によって生じた損害額は、補償の対象外となります。附帯税や過誤の申告により還付を受けられなかった本税、一部条件の損害賠償が含まれます。

- 加算税・延滞税・利子税・加算金・延滞金

- 過少申告をした後の修正申告・更正・決定等により本来納付すべき本税

- 還付金の過大申告をした後の修正申告・更正・決定等により還付を受けられなかった本税

- 重加算税や重加算金を課されたことに起因する損害

- 遺産分割や遺贈に関する助言などに起因する損害

- 被保険者が代表を務める法人等に生じた損害

- 被保険者の故意で生じた損害

- クライアント等との特約により加重された賠償責任による損害

- 事前税務相談や情報漏えい・サイバー攻撃に起因する損害(本契約ではなく特約で補償)

受託物担保特約について

「受託物担保特約」とは、税理士職業賠償責任保険の本契約に自動で付帯される特約です。クライアントから預かった帳簿書類や印鑑などを破損・紛失した場合の補償となります。

本契約と同様で、法律上の賠償金や弁護士費用、被害拡大防止のための費用などが補償対象になります。保険金の支払限度額は1請求あたり300万円が上限であり、また保険期間中の支払限度額も同額となります。免責金額は1請求当たり3万円となります。

税理士職業賠償責任保険の保険料

税理士職業賠償責任保険(主契約)の保険料は、個人事務所と税理士法人で異なります。

個人の税理士事務所の場合

個人の税理士事務所の保険料は、選択する主契約タイプ(全7タイプ)と事務所の総人数で決まります。

事務所の総人数には税理士以外のスタッフも含める必要があり、税理士・スタッフを問わず同じ1名としてカウントします。スタッフについては、正社員だけでなくパートや派遣スタッフも、年間240時間以上勤務する場合は算定対象となります。

例えば個人の税理士事務所が主契約タイプ2型(1請求につき1,000万円)に加入するケースの場合、日本税理士会連合会が発行する2025年度の新規加入用パンフレット(※1)によると、事務所総人数が2名以下であれば、年間保険料は31,560円です。その後、事務所の総人数が1名増加するごとに年3,000円ずつ保険料が加算されます。

(※1)日本税理士会連合会 税理士職業賠償責任保険のご案内 2025年度新規加入用

https://www.zeirishi-hoken.co.jp/books/zeibai_shinki_2025/index.html

税理士法人の場合

税理士法人の保険料も、主契約タイプ(全7型)と事務所全体の人数(本支店の合計)で決まります。ただし、事務所の人数は「社員税理士」と「それ以外」(社員税理士以外の税理士+税理士でないスタッフ)で区別する必要があります。

例えば主契約タイプ2型(1請求につき1,000万円)の場合、2025年度の新規加入用のパンフレットによると、社員税理士2人までの年間保険料(基本保険料)は57,120円です。その後、社員税理士が1人増加するごとに年28,560円ずつ保険料が上がります(例:3名なら年85,680円)。それ以外(社員税理士以外の税理士+税理士でないスタッフ)は、1人につき年3,000円ずつ保険料が加算されます。

任意加入の特約について

オプションとして「事前税務相談業務担保特約」と「情報漏えい・サイバーリスク担保特約」に任意で加入することができます。いずれも主契約に加入している場合にのみ申し込むことができます。

事前税務相談業務担保特約

事前税務相談業務とは、今はまだ課税要件が発生していないものの、将来的に課税要件が発生することを前提とした税務相談をいいます。例えば「これから法人成りを予定している」「親から住宅取得資金の贈与を受けたいと考えている」といった将来の予定に関して有用な税制を適用するための相談などが該当します。

その際のその助言が誤っていると、相談者の税負担が過大となることがありますが、課税要件が確定していない段階での税務相談は、税理士法上の税務相談には該当しないと解釈され、主契約のみでは補償対象になりません。それをカバーするのが事前税務相談業務担保特約で、その際の法律上の賠償金や諸費用など、主契約と同等の補償範囲で保険金が支払われます。

保険金の支払額は主契約と同額(1請求につき500万円〜)ですが、5型以降の保険金は1請求につき1億円が上限となります。保険料は法人個人ともに、主契約の区分(1型・2型・3型・4型・5~7型の5区分)と税理士の人数により決定されます。

例えば主契約が2型契約(1請求につき1,000万円)の場合、2025年度の新規加入用パンフレットによると税理士2名以下であれば保険料は年18,480円です。その後、税理士の人数が1名増加するごとに年9,240円ずつ保険料が加算されます(例:3名なら年27,720円)。

情報漏えい・サーバーリスク担保契約

税理士や税理士事務所のスタッフには、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないという、税理士法上の守秘義務があります。そのため、クライアントの機密情報を含むパソコンや記憶媒体の紛失・盗難、または業務で使用するコンピュータやスマートフォンなどへの不正アクセスには、細心の注意を払うことが求められます。その際、万が一の賠償リスクに備えるための特約が「情報漏えい・サイバーリスク担保特約」です。

この特約では、法律上の賠償金や各種費用のほか、サイバー攻撃の兆候が確認された場合、その攻撃の有無を判断するための調査費用なども補償の対象となります。保険料は法人・個人ともに、選択する特約タイプ(A〜Dの4区分)と税理士の人数により決定されます。

例えばA型契約(1請求の賠償額500万円)の場合、2025年度の新規加入用パンフレットによると税理士2名以下であれば保険料は年17,280円です。その後、税理士の人数が1名増加するごとに年8,640円ずつ保険料が加算されます(例:3名なら年25,920円)。

リスクに備えて税理士職業賠償責任保険への加入を検討しよう

本記事では、税理士職業賠償責任保険の概要や補償されるケース、保険料の目安、そして任意で加入できる「事前税務相談業務担保特約」や「情報漏えい・サイバーリスク担保特約」などについて解説しました。

税理士職業賠償責任保険は、税務業務に伴うリスクから税理士自身を守るための重要な制度です。税務申告や相談業務の中で、思わぬミスが発生した場合でも、法律上の損害賠償金や弁護士費用などをカバーできるため、業務継続の安心を支える存在といえます。

日々の業務に万全を期していても、人的ミスや外的要因によるトラブルは避けきれません。税理士として信頼あるサービスを提供し続けるためにも、リスクに備えた保険加入を検討しましょう。なお、最新の補償内容や加入条件については、公式HP(※2)に掲載されている新規加入用パンフレットの最新版を必ずご確認ください。

(※2)日本税理士会連合会 税理士職業賠償責任保険

https://www.zeirishi-hoken.co.jp/zeibai/index.html

freeeでは税理士開業を目指す方のために、開業資金や報酬設定、事務所の強みの見つけ方など独立開業時に準備すべきことの全てが分かる「事務所開業ハンドブック」を提供しております。ぜひ、こちらも参考にしてください。

事務所の組織改革に役立つ資料ダウンロード